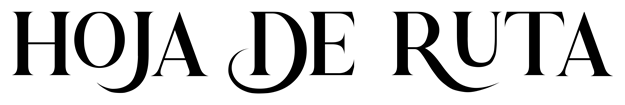

Durante más de cuatro décadas, el punk en el Estado de México ha sido una forma de expresión contestataria nacida desde los márgenes. En sus orígenes, se desarrolló como una manifestación juvenil radical influida por el anarco-punk británico, el DIY (hazlo tú mismo) y la rabia frente al autoritarismo estatal. Sin embargo, para sobrevivir a la violencia, la pobreza, la represión y el olvido institucional, esta escena terminó entrelazando sus guitarras distorsionadas y su discurso subversivo con el del rock urbano. En este cruce no solo se mezclaron géneros musicales: también se tejió una comunidad.

Desde los años ochenta, municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Naucalpan y Tultitlán vieron florecer colectivos punk que organizaron toquines en salones, calles, baldíos y patios comunales. Bandas como Sindikato del Punk, Ak-47, Agresión, Kachora, Sektarismo, Punk Filarmónico o Tercer Mundo grababan demos en cassettes, editaban fanzines fotocopiados y circulaban entre ferias populares y mercados de pulgas. Las letras hablaban del desempleo, del abuso policial, del abandono escolar, de la brutalidad cotidiana en las colonias periféricas.

Este punk mexiquense nunca fue “cool”. No salió en MTV ni fue rescatado por la industria. Su lucha era por amplificadores, espacios, tiempo y pan. No obstante, su potencia musical y su resistencia política sobrevivieron décadas enteras, a menudo sostenidas por la autogestión y por un público fiel que encontraba ahí su reflejo y su furia.

El rock urbano como espacio común

El punto de inflexión llegó hacia finales de los años noventa, cuando el auge del rock urbano como género masivo —representado por bandas como El Tri, Sam Sam, Interpuesto, Lira N’ Roll o Tex Tex— abrió una grieta en la que el punk pudo colarse sin dejar de ser marginal. En efecto, los punks del Estado de México no abandonaron su espíritu rupturista, pero reconocieron que compartir escenarios, redes y grabaciones con agrupaciones urbanas les permitía mantenerse activos.

Los promotores de conciertos en la periferia comenzaron a agrupar a ambos géneros en carteles compartidos. Las ferias patronales, los bares de segunda línea, los foros callejeros e incluso los bailes sonideros de barrios como Valle de Aragón, San Agustín, La Presa o Las Américas empezaron a ser espacios de convivencia. Y ahí ocurrió lo impensable: punks y urbanos no solo coexistieron, sino que encontraron afinidades profundas.

No se trató de una fusión musical forzada, sino de una estrategia de supervivencia. Mientras el rock urbano apelaba a la nostalgia del barrio, a la figura del “chavo banda” y a las baladas desgarradas de amor imposible, el punk mantenía el grito político, el rechazo a la autoridad, la organización horizontal. Pero ambas escenas compartían una cosa esencial: la exclusión sistemática del sistema cultural dominante.

Identidades híbridas, circuitos compartidos

Con el paso del tiempo, surgieron agrupaciones híbridas que borraban la frontera entre punk y rock urbano. Bandas como El Haragán y Cía., Sekta Core, Vantroi o Los de Abajo comenzaron a incluir riffs punks, trompetas ska, letras sociales y actitud callejera. En paralelo, los punks más jóvenes del Edomex crecieron escuchando tanto a Eskorbuto como a Charlie Monttana. Y muchos de ellos terminaron creando bandas que eran a la vez críticas y románticas, políticas y emocionales.

En este proceso, también fue fundamental la circulación de materiales independientes. El intercambio de cassettes y CDs en el Tianguis del Chopo y su versión local en el Estado de México (como el tianguis cultural de Neza o los bazares musicales de Tlalnepantla) consolidó un ecosistema musical que funcionaba al margen de las grandes disqueras. Las producciones caseras, los discos piratas, las tocadas improvisadas y los conciertos masivos en canchas y deportivos fueron el campo fértil de esta evolución.

El lenguaje también se transformó. Los punks comenzaron a utilizar palabras del léxico urbano como “raza”, “jefa”, “rolas” o “banda”, al tiempo que los urbanos adoptaban estéticas más crudas y contestatarias. Surgió así una identidad musical mestiza, donde los mohawks convivían con los paliacates, los chalecos con las camisas abiertas, y los gritos contra el sistema con los himnos de dolor amoroso.

El punk mexiquense hoy

En pleno 2025, el punk del Estado de México sigue vivo gracias a esa alianza silenciosa con el rock urbano. Aunque muchas bandas originales han desaparecido o se han transformado, el legado se mantiene en festivales autogestivos como el Punks por Neza, Punkalavera o los conciertos de resistencia en el Deportivo Oceanía y el Centro Cívico de Ecatepec. Además, colectivos juveniles continúan promoviendo tocadas en espacios alternativos, bibliotecas comunitarias y centros culturales recuperados.

También ha habido un lento pero constante reconocimiento institucional. Algunas agrupaciones han sido incluidas en carteleras oficiales, ciclos de cine musical y programas universitarios. Sin embargo, la esencia contestataria del punk mexiquense no ha sido domesticada: sigue gritando contra la corrupción, contra el clasismo, contra la discriminación y contra la indiferencia.

Más que un género, más que una moda, el punk en el Estado de México es una forma de vida. Una forma de defenderse con guitarra y alarido. De resistir lo imposible. Y de encontrar, en la alianza con el rock urbano, un salvavidas para seguir cantando desde el borde del abismo.