Durante años, llevaron uniforme. Recibieron órdenes, operaron retenes, patrullaron calles y —según sus expedientes— sabían perfectamente cómo se mueve una investigación criminal. Por eso, cuando comenzaron a caer las piezas de una serie de homicidios y agresiones armadas en Puebla, hubo algo que no cuadraba en los patrones. Las rutas de escape estaban limpias. Las operaciones fallaban. Alguien, desde dentro, jugaba en contra.

La trama comenzó a armarse en febrero de 2025, tras una agresión armada contra policías estatales. Un mes después, dos agentes fueron asesinados. A partir de ahí, las señales se volvieron más claras: había filtraciones, había cobertura, había protección. No venía desde los barrios, ni desde las redes criminales convencionales. Venía desde adentro.

El Gabinete de Seguridad Nacional activó entonces lo que llaman una investigación discreta. Participaron Sedena, Marina, FGR, SSPC, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. En Puebla, se sumaron la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad Pública local. Cada corporación aportó lo suyo: vigilancia, rastreo, análisis de datos, trabajo de campo.

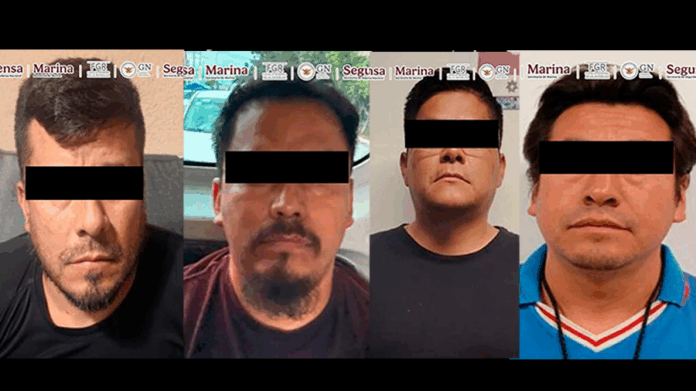

Y entonces aparecieron los nombres: Ismael Franco Lucero, Hugo Salas Palacios, Diego Sánchez Juárez y José Manuel Lechuga Flores. Expolicías. Todos habían dejado la corporación, pero no la red de contactos, ni el conocimiento táctico. Según los reportes, usaban esa experiencia para ofrecer algo que los criminales valoran tanto como las armas: información y protección.

Durante semanas se les vigiló. Se cruzaron registros, se mapearon movimientos. Se obtuvieron los datos de prueba. Se tramitaron las órdenes judiciales por homicidio. El operativo final ocurrió en distintos domicilios del municipio de Puebla, con precisión quirúrgica. No hubo resistencia. Los cuatro fueron asegurados. Con ellos, un arma larga, un cargador, municiones. Y algo más: el testimonio implícito de que el crimen organizado también recluta donde no debería.

El comunicado oficial fue escueto, técnico. Habló de colaboración institucional, de coordinación federal, de mandamientos ministeriales cumplimentados. Pero lo que estaba en juego era más profundo: la confianza. Porque estos cuatro no eran delincuentes comunes. Habían sido autoridad. Y eso cambia todo.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, escribió en redes sociales: “Capturar a quienes colaboran con criminales desde las instituciones es indispensable para recuperar la seguridad y la legalidad”. Agradeció al gobernador Alejandro Armenta y dejó entrever que hay más casos en investigación.

No es un caso aislado. Las estructuras delictivas llevan años intentando infiltrarse en las fuerzas del orden. A veces lo hacen desde afuera, con amenazas o sobornos. Otras, como aquí, desde adentro, con exservidores públicos que deciden vender el conocimiento que adquirieron para servir a la comunidad, pero que terminaron sirviendo a intereses oscuros.

La Fiscalía General del Estado confirmó que los detenidos están directamente relacionados con el asesinato de dos policías en marzo y una agresión armada en febrero. Las armas aseguradas están siendo analizadas. Se busca vincularlas balísticamente con otros eventos delictivos recientes.

El Gabinete de Seguridad explicó que esta acción se enmarca en una estrategia más amplia para detectar y neutralizar redes de complicidad dentro de las corporaciones. La consigna es clara: ningún ex policía está por encima de la ley. Y si colaboró con el crimen, enfrentará las consecuencias.

Hoy, los cuatro exuniformados están bajo custodia del Ministerio Público. Su situación legal se definirá en las próximas horas. Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en algo más que un parte de guerra: se trata de limpiar las instituciones, de reconstruir la confianza, de cerrar la puerta a los que se venden.